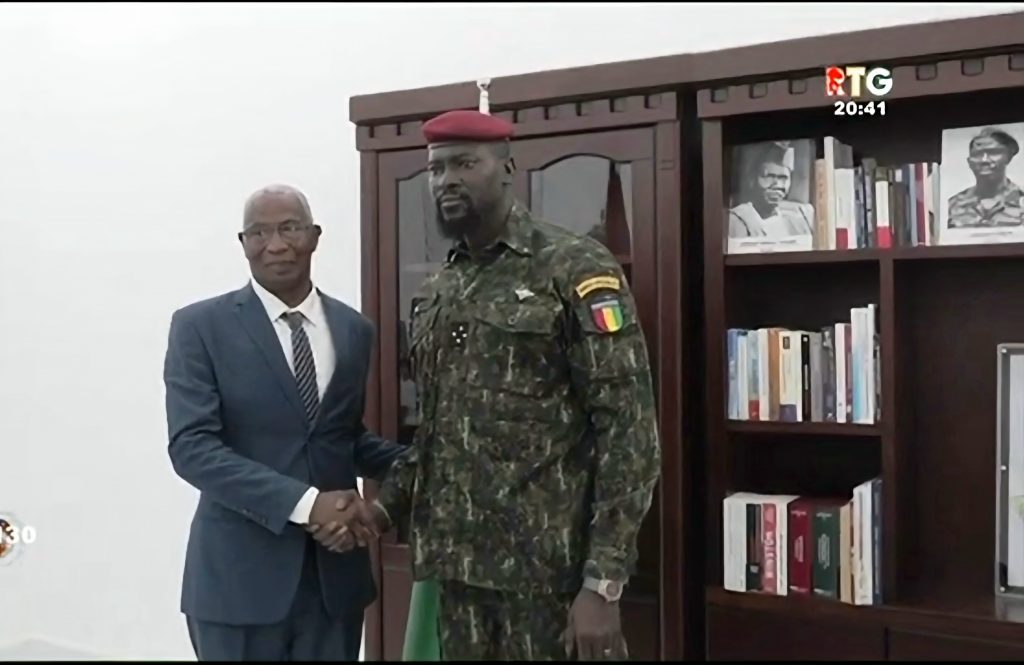

A 66 ans, il est le nouveau Premier ministre de Guinée sous la transition dirigée par le Général Mamadi Doumbouya. Né en 1958 à Kigna, un petit village de la préfecture de Pita, en Moyenne Guinée, Bah Oury a vécu une enfance toute particulière avec un brillant parcours scolaire et universitaire au Sénégal puis en France. Il rentre en Guinée après la mort de Sékou Touré en 1984 et participe à la création de l’OGDH (Organisation guinéenne des droits de l’homme et du citoyen) et du parti l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée. (Portait)

Une enfance sevrée de l’entourage familial

A l’âge de 6 ans, Bah Oury fut envoyé par son père chez son oncle au Sénégal pour sa scolarisation. Un souvenir que l’opposant raconte avec beaucoup d’émotion. “Je n’ai revu ma mère pratiquement que 14 ans après. Mon père était entre temps décédé. Cela a été une enfance sevrée par l’entourage familial traditionnel. Mais j’étais choyé comme un enfant. Et cela m’a permis de faire, dans une large mesure, une scolarité correcte sinon relativement brillante dans un environnement ou rien n’était indiqué au prime abord”, se souvient-il.

Mon papa était obligé de se cacher

“Deux choses m’ont marqué dans mon enfance. Premièrement, mon père qui a voulu revenir en Guinée était obligé de se cacher, marcher parce que la frontière entre la Guinée et le Sénégal était fermée, du fait de la crise diplomatique régulière entre les deux pays. Il était fatigué et malade, il est mort à la frontière à Kédougou du côté du Sénégal dans les années 67. J’ai trouvé cela profondément injuste dans ce 20e siècle que les gens soient obligés de marcher des kilomètres et se cacher pour rentrer dans leur propre pays. La deuxième chose, dans mon enfance j’ai vu beaucoup de guinéens, lorsque j’étais au Sénégal, la plupart du temps, ils étaient en haillon et relativement très amaigris et pauvres. Pour l’enfant que j’étais, je me posais la question comment se fait-il que tous ceux qui venaient de la Guinée étaient dans ces conditions », se souvenait-il dans un entretien avec Africaguinee.com en septembre 2020.

Meilleur lycéen du Sénégal

Après le primaire et le collège à Diourbel, Bah Oury est admis au lycée de Dakar, pour son cycle secondaire et terminale. Au concours général, il obtient, avec succès, le concours avec mention. Cet « excellent » résultat lui vaut le titre de meilleur lycien du Sénégal avec la mention “très bien” au Baccalauréat série mathématique.

« C’est grâce à mes brillantes études que le Président Senghor m’a octroyé la nationalité sénégalaise pour que je puisse obtenir une bourse du Fonds d’aide et de coopération du gouvernement français pour aller faire mathématique supérieure et mathématique spéciale au Lycée préparatoire et aux écoles scientifique Louis Le grand à Paris », raconte-t-il.

Piqué par le virus de la politique

Intéressé par les écoles normales supérieures et passionné par la recherche, Bah Oury voulait devenir enseignant. C’est ce qui, explique-t-il, l’avait poussé à fréquenter l’Université Pierre et Marie Curie pour faire les mathématiques. Il était en train de préparer le concours pour l’agrégation en mathématique lorsqu’il fût piqué par le virus de l’engagement politique dans les années 81-82.

“C’était une période extrêmement charnière dans l’histoire de la Guinée. Je ne voulais pas rester à l’étranger pour faire de la politique. Il fallait être dans mon propre pays. Par le fait d’être témoin de la souffrance de la communauté guinéenne durant les premières années 60 et 70, j’étais très jeune et ça marqué mon enfance. J’étais très sensibilisé à ces questions. Je me sentais responsable et j’étais interpellé par rapport à la situation politique désastreuse de mon pays d’origine. Ça m’a poussé à m’impliquer d’une manière ou d’une autre”, raconte-t-il.

Le Réveil

En 1984, l’actuel leader politique participe à la création de l’association des jeunes guinéens de France et du journal Le Réveil africain. “A l’époque ce n’était pas aussi simple. L’internet n’existait pas. Tout était sur du papier. C’était fastidieux, mais cela m’a permis d’apprendre beaucoup de choses. J’avais rencontré Bah Mamadou, lorsqu’on avait créé le Journal, et il était l’un des rares politiciens de sa génération qui nous a encouragés de continuer et qui nous a gratifiés de 500 francs français de l’époque pour qu’on puisse financer la parution. J’avais beaucoup apprécié cela”, se remémore-t-il.

L’emprisonnement

A la mort de Sékou Touré en 1984, Bah Oury rentre, définitivement, en Guinée. “Il était essentiel d’avoir une organisation de défense des droits de l’homme. Il ne fallait pas laisser une nouvelle dictature s’installer dans le pays. L’OGDH était une priorité et nous avions fait ce qui était nécessaire. Ce qui m’a valu, avec feu Thierno Madjou Sow et les autres d’être emprisonnés au lendemain de l’assassinat du jeune Sékou Traoré à l’Université Gamal Abdel Naser de Conakry au cours d’une protestation organisé par l’OGDH, le 22 novembre 1990. Pendant 3 jours, nous étions enfermés dans un commissariat à Kaloum. Cela avait été relayé et on nous avait finalement relaxé», raconte M. Bah.

Membre fondateur de l’Ufdg, Bah Oury a été ministre de la réconciliation nationale en 2008 dans le cadre du gouvernement de large consensus mis en place après les événements de janvier-février 2007. En 6 mois passé à la tête département, M. Bah a posé “un acte historique et courageux” en reconnaissant publiquement et officiellement, dans la cour du tristement célèbre Camp Boiro, la responsabilité de l’Etat guinéen dans tous les crimes politiques commis en Guinée depuis l’indépendance. Il s’était également battu auprès du président Lansana Conté et obtenu l’accord de dédommagement total des victimes de l’expropriation et destructions de biens de Kaporo Rails.

En 2008, il s’était employé à retrouver et restituer les corps des 8 forestiers dont le professeur Onivogui, injustement massacrés à Cosa en 2000 par des éléments de la garde présidentielle du Général Conté.

Le basculement

En 2009, sous la transition du Cndd (conseil national pour la démocratie et le développement) dirigée par la junte de Moussa Dadis Camara, Bah Oury avait présidé la commission d’organisation de la manifestation du 28 septembre. Une manifestation qui s’est soldée par la mort de plus de 150 guinéens, des milliers de blessés et une centaine de viols perpétrés en plein jour au stade de Conakry.

En 2011, l’opposant a été forcé de fuir le pays après l’attaque du domicile d’Alpha Condé à Kipé,ayant été accusé d’être le commanditaire. Il avait été jugé et condamné par contumace avant d’être gracié par le chef de l’État.

A son retour d’exil en Guinée en 2016, Il revendique la redéfinition des orientations de l’UFDG. Ses relations avec le président du parti, Cellou Dalein Diallo, sont tendues. Le 4 février, il fut exclu des instances du parti. Le lendemain, il se rend au siège. Il s’en est suivi une bagarre dans laquelle le journaliste Mouhamed Koula Diallo est tué par balle. Une longue bataille judiciaire s’engage. Il finira par abandonner l’UFDG et créeéra sa propre formation politique. A la chute d’Alpha Condé en septembre 2021, il fut l’un des tout premiers acteurs politiques à être reçu par le Général Mamadi Doumbouya (colonel à l’époque). Depuis ce mardi 27 février 2024, il est son Premier ministre.

Ps : Cet article est inspiré d’un portrait réalisé en septembre 2020 par votre quotidien électronique.

Focus Africaguinee.com.

Créé le 28 février 2024 10:32

Le premier monothéisme s’est révélé dans un temple égyptien à un Pharaon noir, Amenophis IV (à l’horizon d’Amon trônant sur l’Olympe d’autres idoles). Divinité qui lui apparut sous la forme d’un disque solaire couronné de rayons brisés, telles des lignes figurant l’électricité.

Le premier monothéisme s’est révélé dans un temple égyptien à un Pharaon noir, Amenophis IV (à l’horizon d’Amon trônant sur l’Olympe d’autres idoles). Divinité qui lui apparut sous la forme d’un disque solaire couronné de rayons brisés, telles des lignes figurant l’électricité.